创业之路充满挑战,许多创业者因缺乏有效的市场验证而血本无归。本文通过一个真实的创业案例,引出了 DEM(Demand Equivalent Motivation)需求等效动机分析法这一创新工具。这种方法能够在无需推出真实产品的情况下,快速、低成本地验证市场需求的真实性,从而降低创业风险,提升成功率。

“投入了70万,2个月了才卖出40个,还有退货的。”张建平无奈地向我倾诉。

若创业前使用DEM需求等效分析法进行市场测试,也许就能避免 70 万的血本无归。

张建平在委托的调研公司获取到:“消费者对于孩子的睡眠指标十分在意。”的结论后,满怀信心地投入其中,却不料收获血本无归的结果。

事后冷静反思,张建平也能渐渐梳理出头绪:父母们虽然确实关注幼童的睡眠指标,比如心率异常等方面,但通常只有在孩子身体出现明显异常状况时,才会真正上心。更何况,幼童在睡觉时本就好动不安稳,这无疑使得 “智能枕头” 的检测准确性大幅下降,难以达到预期效果。

常规的产品开发需产品上市后才可进行市场验证,这不仅导致需求验证的投入成本高、周期长,而且还面临高概率的失败可能性。

难道没有一套可以低成本、短周期验证“好点子”的工具可以将 “自嗨需求” 尽早扼杀在摇篮里的方法吗?

有,DEM需求等效动机分析法,让创业创新,不是脑子一热的All In。

01 DEM,把真实需求等效决策动机

DEM(Demand Equivalent Motivation)需求等效动机分析法 是通过分析“点子”的目标群体、场景与行为特征,找出用户决策路径中,可等效衡量购买(或使用)决策的关键互动指标,据此进行方案设计和投放策划,回收、分析等效数据,最终形成判断“点子”是否可靠的一套分析工具。

DEM的优势在于在于无需推出真实产品的情况下,对市场需求的真实性进行快速、低成本的有效验证,降低创新成本和风险,提升“点子”创业创新成功率。

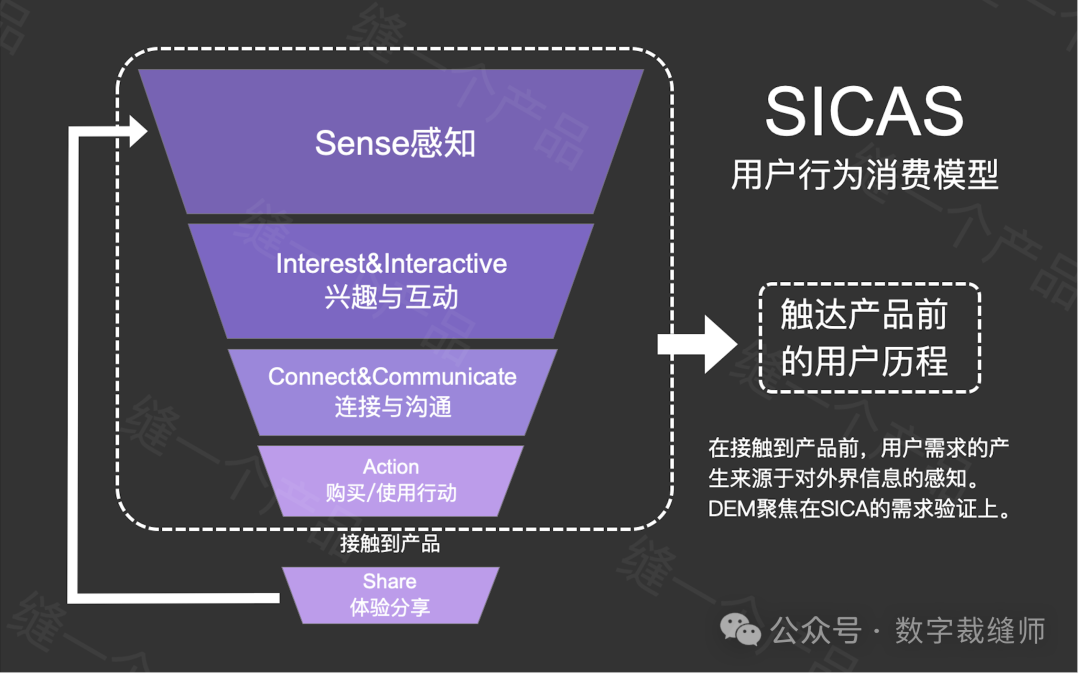

接下来我们先通过SICAS模型进行分析,用户在“行动(Act)”阶段之后才会接触到真实产品或服务,在这个阶段之前,用户的层层转化意味着用户的需求欲望。越接近漏斗底端的阶段,体现出的用户需求越强烈,越能“等效”于用户的真实需求。

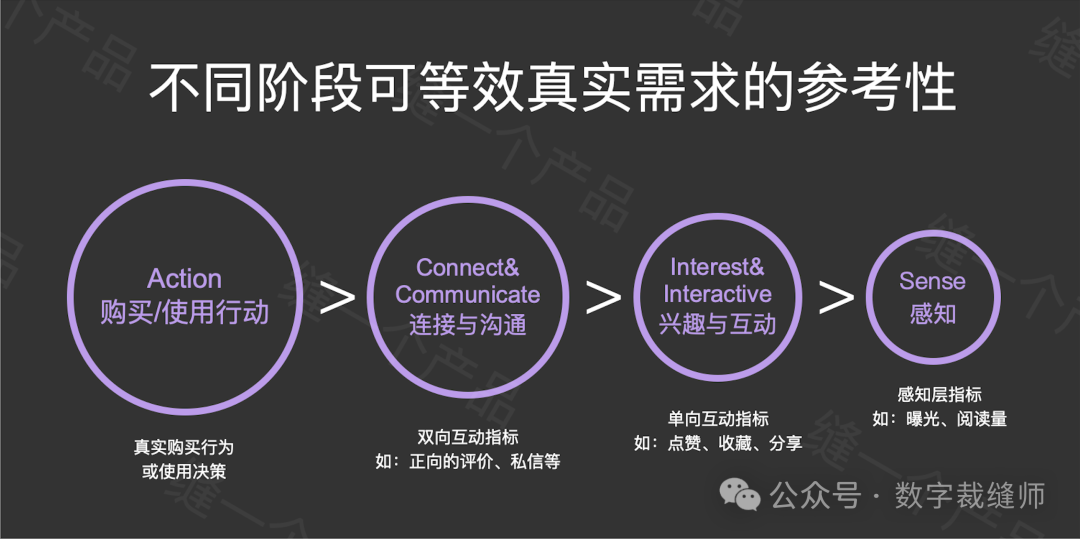

具体来说,参考价值排序为:

DEM的关键在于设计出一套科学合理的测试方案。方案要能够引导目标用户群体尽可能多地产生与真实购买行为等效的数据,从而为产品需求的可靠性验证提供有效依据。与问卷调研相比,DEM在获取真实需求方面更具优势。问卷调研往往设置封闭式问题,且问卷投放和填写的对象常并非目标群体,这使得收集到的信息存在较大失真。

与MVP(Minimum Viable Product)不同的是,MVP要求开发出原型产品后进行测试,而DEM仅需设计产品概念便可进行需求有效性测试。

02 巧用 DEM,筛出靠谱创意点子

DEM 需求等效动机分析法具体涵盖6大关键步骤,分别为灵感解码、渠道定位、行为分析、DEM设计、投放策划、数据回收。六大步骤环环相扣,以高效验证创意价值,降低创新试错成本。

第一步:灵感解码

将模糊的创意点子清晰化、具体化,梳理思路并剖析细节,明确创意核心。

若想对创意点子进行有效的 “灵感解码”,不妨尝试用一句话来精准概括你的创意,完成以下这个填空题。

通过(服务或产品的载体)提供(解决方案 / 产品形式),解决(利基目标用户人群)的(用户痛点)问题。

例如,对于一个利用AI技术为用户快速定制个性化旅游攻略的项目,我们可以这样描述:通过 App 提供AI快速生成的个性化旅游攻略定制服务,解决热爱旅行但工作繁忙的上班族没有时间制定假期旅游自由行计划的问题。

用户的问题永远只有一个

不少创业创新者容易进入到一种误区——用户的问题有很多个,只有产品完美上市,解决用户的所有问题,才能验证消费者是否真正需要该产品。然而,这种观念本质上是因为没有精准抓住核心痛点,同时对 “解决方案” 存在着严重的误解。事实上,一个优秀的创意,理应聚焦于解决单一且关键的问题。

“研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要用全力找出它的主要矛盾,捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解”

——《毛泽东选集》之《矛盾论》

以微信迭代路径为例,

1.0版本,解决即时通讯领域话费昂贵的痛点;

2.0 版本,新增语音对讲功能,满足了用户更便捷的沟通需求;

4.0 版本,增加相册和朋友圈分享功能,满足了社交和自我展示需求;

2016年借助小程序,化解低频 App 占内存、使用繁琐复杂的难题。

…

如果微信初版就推出功能繁杂的版本,不仅会错失市场,还可能会因过高的学习成本而使用户放弃,如今庞大的微信生态帝国也就无从谈起了。

第二步:渠道定位

分析目标用户解决问题的现有渠道,锁定其聚集的平台,为测试内容和投放提供参考。

以 AI 旅游定制攻略项目为例,目标用户通常通过小红书、途牛网、马蜂窝、大众点评等平台搜索 “×× 旅游攻略”,参考用户笔记整理个性化攻略。综合对比发现,途牛、马蜂窝用户垂直度较高,但小红书目标人群基数更大,数据样本更具规模效应,且边缘用户的数据回收可能挖掘出潜在痛点。因此,在这个案例背景下,可选定小红书作为 DEM 测试核心渠道。

第三步:行为分析

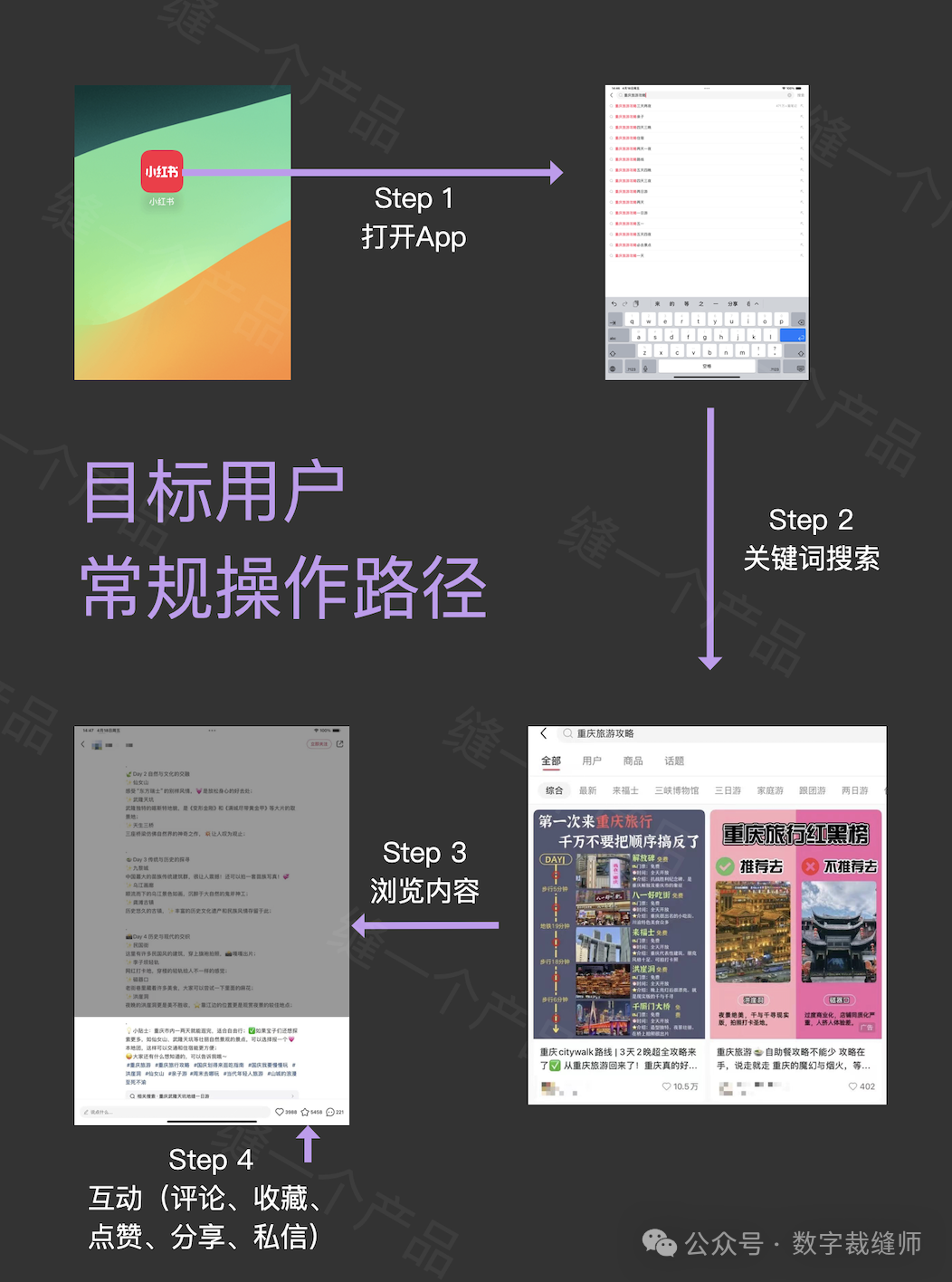

基于目标渠道,还原用户完整操作路径,找到适合嵌入 DEM 测试的关键环节。

基于选定的平台,拆解用户制定旅游攻略的常规操作链路,精准定位适合嵌入测试并采集互动数据的触点:

第四步:DEM需求等效动机设计

结合目标人群核心诉求与行为路径,制定个性化需求测试方案,验证需求广度和需求强度。包含三大核心模块:呈现形式、内容构建、等效指标设定,需结合渠道特性与需求验证目标系统规划:

1. 呈现形式选择

小红书主流内容形态为图文与视频,考虑到视频创作门槛高、周期长,图文笔记更易快速模拟 “概念产品”—— 通过轻量化内容制作,降低测试成本,提升需求验证效率。

2. 内容构建策略

以普通用户视角撰写 “产品使用体验” 笔记,弱化商业属性,增强真实感,引导用户代入虚拟体验。

- 标题与视觉:直接点明 “产品价值”(如 “5分钟搞定3天旅行攻略!这个神器救了打工人”),通过高对比度图片强化需求感知,提升自然点击率。

- 互动引导:在文中设置 “留评获取工具链接”“私信分享使用方式” 等钩子(注:非实际功能,仅用于测试需求强度),触发用户主动反馈。

3. 等效指标设定

通过SICAS模型与选定渠道的用户行为路径,定义数据指标,越贴近转化链路末端的互动行为,越能反映真实需求强度,通过分层指标量化用户行为,可精准判断创意与真实需求的匹配度。

- 感知层(Sense):曝光量/阅读量(基础流量触达)

- 兴趣层(Interest):点赞 / 收藏 / 分享 / 关注(浅层互动意愿)

- 连接层(Connect):普通评论(中性反馈,验证内容吸引力)

- 行动层(Act):“求链接” 评论 / 私信(强需求信号,直接对标转化动机)

具体关注两指标,CTR(Click Through Rate)点击通过率 和 DIR(Demand Interaction Rate)需求互动率。

CTR反映的是需求广度,即潜在的市场规模;基于这个路径下的CTR计算公式:

点击通过率 = 阅读量 / 曝光量。

DIR反映的是需求的强度,即用户有多迫切需要解决这个痛点;基于这个路径下的DIR计算公式:需求互动率指标 = 行动层指标 / 曝光量 =“求链接” 评论、私信(去重) / 曝光量

第五步:投放策划

确保测试精准触达目标人群,保障数据真实有效,为决策提供可靠依据。DEM的投放需围绕 “精准触达、高效转化” 核心目标,线上社媒的投放策略需从人群定位、内容优化、投放策略、数据回收四大维度系统规划;线下场景的投放形式更加灵活多样,发挥创意的空间更多。

后续章节将详解精准投放策略,欢迎持续关注。

第六步:数据分析

收集测试反馈,通过CTR和需求互动率分析用户需求强度与痛点匹配度,为创意优化提供支撑。

CTR验证需求广度的行业参考值:

≥5% 为优秀,代表用户对于方案的兴趣度可能很高,至少代表痛点较强烈。

≥3% 为及格,代表是一个有较大潜力的方案

<1% 为不及格,说明需求薄弱,建议放弃或调整方向。

DIR验证需求强度的参考值:理想值>30%,数值越高需求强度越强。

DEM 模型应用将 “省时定制个性化攻略” 的抽象需求,转化为可量化的互动数据 ——互动量越高、正向反馈越集中,需求真实性与迫切性越强。不同行业、不同测试方式的标准值会有所不同,需要我们结合数据和个人的“修正”分析进行综合判断。

通过DEM需求等效动机测试,我们不仅能低成本、短周期验证需求广度与强度,还能挖掘出多维度高价值信息:用户吐槽与建议可暴露产品短板,竞品提及能辅助竞争策略,潜在需求反馈则为优化拓展提供方向。

03 结语

许多人总担心点子被抄袭,其实每天全球会产生数亿个创意,你的想法早已被无数人闪过 ——真正的差异在于是否付诸行动,以及如何让想法落地。过度保密反而隐藏着更大风险:你可能高估需求的普遍性,把 “自嗨” 当作群体痛点。

相比之下,小范围公开测试的试错成本,远低于闭门造车后创业失败的代价。

很多人担心点子被抄袭,实则,你的想法大概率早已被无数人想过,成功的关键在于能否付诸行动并落地,而非点子。

过度保密的风险在于:可能高估需求普遍性,误把 “自嗨” 当群体痛点。而小范围测试的试错成本,远低于闭门造车的失败代价。

如果研发智能枕头的张建平,利用DEM分析法的指导制作出一张简易详情页,不加修饰地投放到宝妈社群通过真实点击、咨询或下单数据,就能快速判断需求真伪、产品方案缺陷,及时调整创新思路。

别让 “保密” 成为验证需求的绊脚石。有想法就用DEM分析法大胆测试 —— 毕竟,验证需求的勇气,永远比保护 “可能不成立的点子” 更有价值。

声明:“DEM需求等效动机”是本人自主研究总结的方法论,欢迎各位实践使用,转载请注明出处。

作者:Gorture 公众号:数字裁缝师

本文由 @Gorture 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务